【ブログ内項目】

①学校現場で実際に感じること。少子化にも関わらず増加し続ける発達障害児の増加原因への疑問。

②関連する論文等(一例)

③乳幼児への予防接種(ワクチン接種)スケジュール

④資料の総括

⑤ワクチンの評価の一例

⑥まとめ

追記

①2023.8.22 ワクチンによる健康被害認定について

②2024.5.17 各種資料の補足

③2024.12.4 決算審査での議事録

④2025.7.24 海外論文の紹介「妊娠中および幼い子供の親の間での予防接種の意向」(米国)

①学校現場で実際に感じること。

少子化にも関わらず増加し続ける発達障害児の増加原因への疑問。

たまひよONLINE

文部科学省の「令和2年度 通級による指導実施状況調査」によると、通常学級に在籍したまま必要に応じて別教室などで授業を受ける「通級指導」を利用している発達障害の小中高生は2006年の時点では約7000人でしたが、2019年には7万2000人を超え、2020年には9万6000人を超えています。2006年から15年で約13.7倍に増えています。

発達障害支援チャンネル

さっそく結論ですが、今回調査対象となった「国公私立小学校、中学校及び高等学校」の通級に通う児童生徒数は134,185名という結果になりました。この数字だけ見てもなかなかぴんと来ないでしょう。まずは前年度と比較をしてみますと、前年度が123,095名だったため1年で11,090名増加していることがわかります。10年前となる2009年は54,021名でした。なんと80,164名も増えていることがわかります。さらにその10年前は20,000人ちょっとなので現在は、その頃より6倍程度という結果なのです。

東洋経済ONLINE

日本で子どもの人口が減少する中、「発達障害」と呼ばれる子どもは増え続けている。2006年に発達障害の児童数は7000人余りだったが、2019年には7万人を超えた。それに伴い、子どもへの向精神薬の処方も増加している。

発達障害とされる児童数はなぜここまで増えているのか。そして、発達障害の早期発見、投薬は子どもたちを救っているのだろうか。特集「発達障害は学校から生まれる」の第6回は「学校で『発達障害』の子どもが急増する本当の理由」。

②関連する論文等(一例)

1.

日米欧における自閉症,ADHD,LD など発達障害児の増加は著しく,遺伝要因でなく何らかの 環境要因が増加の主な原因であることが確定的になってきた。発症の基本メカニズムは共通で,特定の脳高次機能に対応する機能神経回路の不全と考えられ,どの神経回路(シナプス)形成に異常がおこったかによって,症状が決まる。

2.

自閉スペクトラム症(ASD)、学習症(LD)、注意欠 如多動症(ADHD)といった神経発達症は、近年、増加傾向に あると報告されている。(略)金属曝露をはじめとする有害環境要因への不要な曝露を回避する環境要因への対応が、エピジェネティックな遺伝子発現の異常を防ぐことになり、神経発達症の予防を可能にするかもしれない。

3.

本稿は、ワクチンと自閉症スペクトラム障害(ASD)におけるアルミニウムアジュバント(AlAd)の間の関連をレビューする。アルミニウム(Al)は神経毒性である。ワクチンでAlAdを受けた乳児はASDのより高い率を示す。

4.

日本で用いられているアジュバント(2011年時点) 現在日本で臨床使用されているのは主にはアルミニウム塩(通称アラム)であり、最近になりいくつかの新規アジュバント(AS01やAS04)が新たに承認使用されるようになったにすぎない。

5.

腸管からのアルミニウムの吸収は,アルミニウム化合物の化学形態と共存物質により影響を受ける。また,いったん吸収されたアルミニウムが脳内に蓄積することも考えられる。脳内のアルミニウムは,神経毒性を持ち,脳に障害を与え,アルツハイマー病を起こすという危険性は否定できない。

上記資料から気になるワクチン

実際に増え続けている乳幼児への予防接種(ワクチン接種)。

スケジュール通りでは、2001年は5歳迄で約13回接種、2023年では5歳迄で約25回接種に倍増。

なぜ、ここまで増えるのか。親世代は不健康だったのか?

打ち過ぎることの弊害は無いのか?

③ 予防接種スケジュール

④資料総括

これまで挙げた資料によると、自閉症,ADHD,LD など発達障害児の増加は著しく,遺伝要因でなく何らかの 環境要因が増加の主な原因であり、それは脳に損傷を与えているとのことである。

日米欧で共通している環境要因は何であろうか?

乳児等へのワクチン接種は共通している。(海外のワクチン接種は外務省の世界医療事情を参考)

ワクチンにはアジュバントとしてアルミニウム塩が含まれる。

そのアルミニウム塩、そのアルミニウムは脳内に蓄積し、神経毒性を持ち脳に障害を与えるという。

より多くのワクチン接種をすることで、より多くのアルミニウムを身体に取り込むこととになる。

1本では安全としても25本打つことによる脳内のアルミニウムの蓄積量は?

その事が脳に与える影響はどうなのか?

影響は何も無いのか?

その他の重金属の蓄積量とその影響は?

環境要因の可能性として、それらは研究されるべきではないか?

事象には原因があるのではないか。疑問。

⑤ワクチンへの評価の一例

1.子どもと親のためのワクチン読本―知っておきたい予防接種 (最新改訂版) 母里 啓子【著】

(接種にあたって大変参考になる本)

3.乳幼児ワクチンと発達障害 臼田 篤伸 (著)(追記2024.2.1)

評価は様々だが、いずれも知るべきものと考える。

それらを踏まえて、どう考え判断を下すのかが問われている。

⑥まとめ

事象・結果には原因がある。

どう考えるべきか。新型コロナワクチンを巡る事象から生じた疑問。

「過ぎたるは猶及ばざるが如し」、「塵も積もれば山となる」と思うところ。

ワクチン接種への懸念と疑問。

今一度、考えたいものである。

備忘録

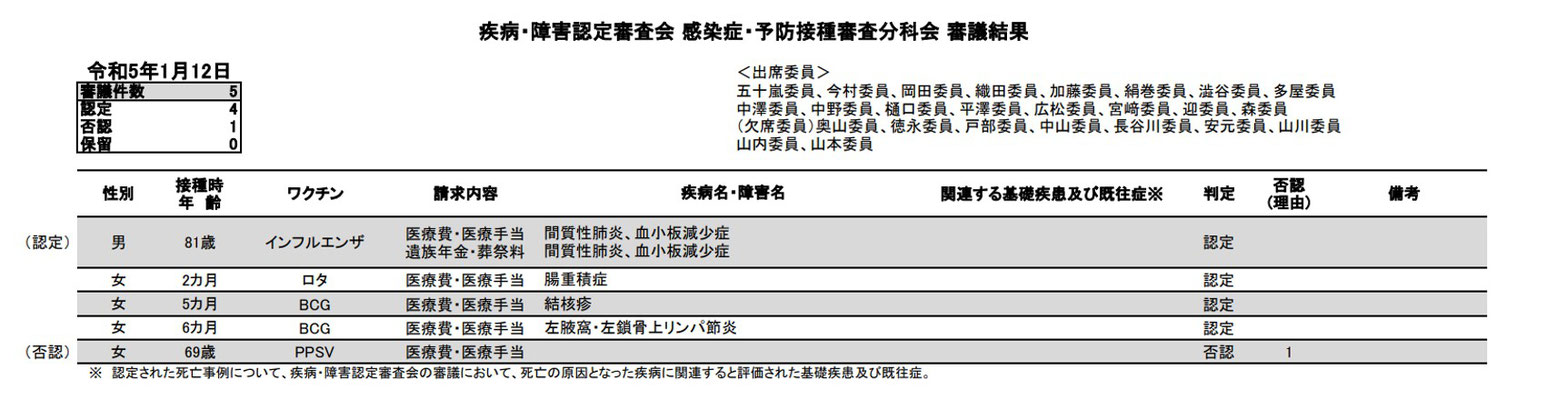

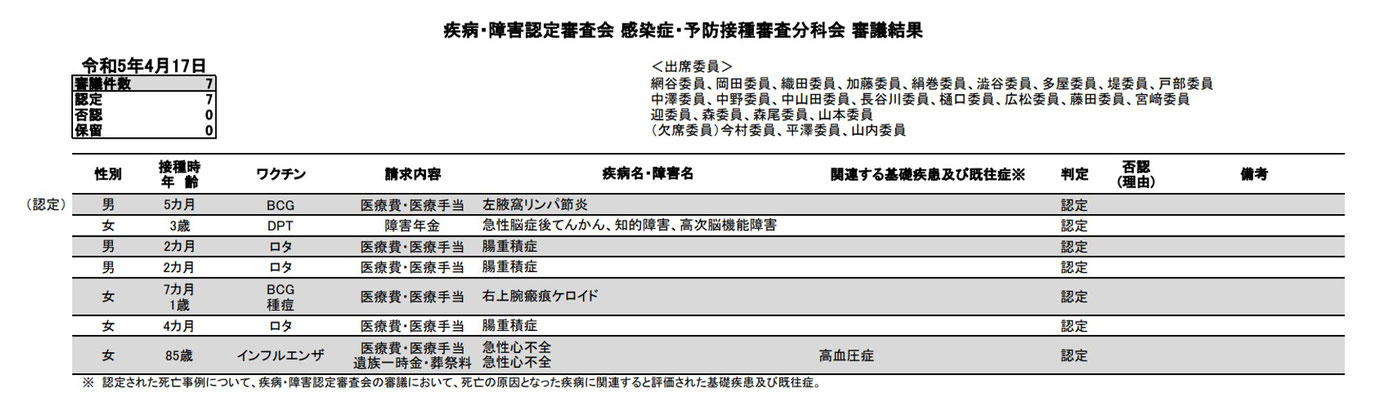

①追記 2023.8.22

当然のこと副作用のリスクも考慮しなければならない。

確率は低くても、一生涯の障害を負いかねない副作用も有するワクチン接種。

メリットとデメリットはしっかりと考えるべきであろう。

定期であろうとなかろうと、うつ・うたないは熟慮した上で判断すべきものである。

乳幼児へのワクチン接種への懸念と疑問。

②追記(2024.5.17)

各種資料の補足

J-STAGE 軽金属1986

7. おわりに

(略)アルミニウムは, 極めて稀にある特定の条件下, すなわち腎不全があるヒトで経口的ないし非経口的に大量のアルミニウムが吸収されると脳症や骨異常をおこすことは確かであり, 腎機能が正常なヒトでも, 非経口的に直接アルミニウムが大量に体内へ注入されるとアルミニウム中毒をおこすと思われる。

しかし, 通常の環境下で通常のアルミニウム摂取量では, 文献学的および毒性学的にみて, 脳症がヒトで出現するとは思われない。(略)

Ⅶ 結語

(略)いずれにしても、たとえアルミニウムとアルツハイマー病との関連を否認する論者でも、アルミニウムが神経毒性を持ち、脳内に入った場合に痴呆症状を生じ得ることは否定していない。従って、アルミニウムの日常摂取量はなるべく減らす必要がある。(略)

結論

(略)神経機能発達において、アルミニウム投与群で発達障害を認めた。変異プレセニリン1ノックイン・マウスの変異がhomozygousな場合、大脳皮質形成過程に遅延を認めた。さらに、アルミニウムを投与すると、wild typeやheterozygousでも大脳皮質形成過程に障害を認めた。(略)アルミニウムによる神経細胞死はこのストレス応答機構の抑制に基づいて起こる可能性がある。

2.アルミニウムの毒性

ラットを用いた動物実験では、アルミニウムを多量に投与したときに腎臓や膀胱への影響や握力の低下などが認められています。食品の安全性を評価している国際機関(JECFA:FAO/WHO合同食品添加物専門家会議)※では、人が一生涯摂取し続けても健康への悪影響がないと推定される暫定的な許容量(暫定耐容週間摂取量)として、体重1kg、一週間当たり、2mgという値を設定しています。

なお、一時期、アルツハイマー病とアルミニウムの関係があるといった情報もありましたが、現在は、この因果関係を証明する根拠はないとされています。

⇒上記厚生労働省のHP「アルミニウムに関する情報」には、ワクチン含有に関する記述はありません。またアルツハイマー病とアルミニウムの関係では因果関係を完全に否定していません。

5.ワクチンのアルミニウムの含有状況(例)

厚生労働省 各ワクチンの添付文書

全てのワクチンではありませんが、上記の通りアルミニウムを含有するワクチンがあります。

アルミニウムが神経系への毒性を有している以上は、経口・非経口ともにアルミニウムの過剰な摂取は避ける必要があろうかと思われます。少なくともアルミニウムをアジュバンドとして使用しているワクチンは、脳への悪影響を考えればデメリットのほうが大きいと思うところです。

加えてコロナワクチンの健康被害状況等も鑑みれば、ワクチン接種そのものを一旦避けるか、あるいは慎重にすべきではないかと思うところです。

③追記(2024.12.4)

11月19日に開催された摂津市議会の文教上下水道常任委員会の決算審査での質疑で、ワクチンに関して少しですが取り上げました。

今のワクチン接種は努力義務の推奨であって、義務ではないことを再確認したところです

摂津市議会

文教上下水道常任委員会記録

令和6年11月19日

(決算審査に関わる質疑)

〇松本議員

(略)続きまして、17番目、決算概要100ページ、予防接種管理事業についてです。市民の方から乳幼児への予防接種、ワクチン接種が、昔に比べ、大幅に増加しているという指摘がございました。実際どのようなものか。予防接種の推移等について、現状等も踏まえてお聞かせください。(略)

○松田こども家庭部副理事

(略)続きまして、17番目の予防接種管理事業でございます。接種回数が増えているのかというお問いでございます。

昭和23年に予防接種の法律ができまして、予防接種がスタートいたしました。予防接種には、任意接種と定期接種がございまして、特に、個人の重症化はもちろんですが、集団の予防に力を入れたA類、こちらが推奨されており、実施をしているところでございます。

令和6年4月現在、ただいま9種類が奨励されております。過去の推移ということですが、10年前と比べますと、平成26年の4月で8種類、10月から一つ増えまして9種類になっております。20年前の平成16年ですと、6種類となっております。この種類が一つ増えますと、1回接種が増えるというわけではなく、1歳の間に何回も打って、さらに追加ということもございますので、今、指摘があったとおり、ちょっと増えていると感じておられる保護者の方はおられると認識しております。(略)

〇松本議員

(略)続きまして、17番目、予防接種管理事業です。令和6年が9種類で、平成16年が6種類ということで、年々増えていると認識しております。

これは、先ほどおっしゃったように、1種類増えれば、例えば3回接種しなければならない等々で、やはり接種回数が以前だったら十何回が二十何回というように、非常に多く膨れ上がっていると認識しております。

接種について、市民の方は接種を受けることが義務ではないのか、拒否や接種をしなくても大丈夫なのかという懸念の声をお聴きしております。それについて、お聞かせください。(略)

○松田こども家庭部副理事

(略)17番目の予防接種管理事業の接種の義務についてです。

昭和23年当初は義務であり、罰則等もございました。その後当初と比べ、感染症の罹患や死亡率が減少したことや、副反応の発症等もございまして、平成6年予防接種法の改正に伴い、接種は義務から努力義務、現在は努力義務の推奨になっており、義務ではございません。(略)

〇松本議員

(略)続きまして、17番目の予防接種管理事業です。

義務ではないということで平成6年から法律が変わったということで理解いたしました。

打たなくても良いということかと思います。

HPVワクチンでもそうですけども、接種率を上げようと思うことがないようにお願いいたします。それは圧力になりかねないと思います。あくまでも予防接種は打つ自己判断、また親判断でございます。副反応による障害が起きた場合に、それは他人が変わることはできません。その判断に圧をかけないようにすることが大事かと思います。

新型コロナワクチンでもありましたけども、他人にうつさないための思いやりワクチンと、当初行政、マスコミ等はうたっておりましたけども、厚生労働省の新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリー報道を見ると、実際は接種したほうが感染してる事例があったと、私の令和4年第2回定例会の一般質問でも取り上げております。

接種率を上げようとむやみやたらに広報し、結局は不適当な情報で接種判断した方も多いと考えております。また同ワクチンは安全性が確保されていると言いつつ、既に10月末時点で880人以上が健康被害で死亡認定が出ている現状、ワクチン行政の信頼性は大きく損なわれている。ワクチンに懐疑的、慎重になる人が増えることも自然かと思います。

そういった中で接種率にこだわることなく、打つ市民の判断に必要かつ正確な情報をしっかり提供する、これに尽きると思います。加えてまずは自己免疫の強化が大切だと思います。ストレスフリー、良好な生活習慣を、出産育児課としても子供たちや家庭に指導していただきますようにお願いをしたいと思います。こちらについても要望とさせていただきます。(略)

以上

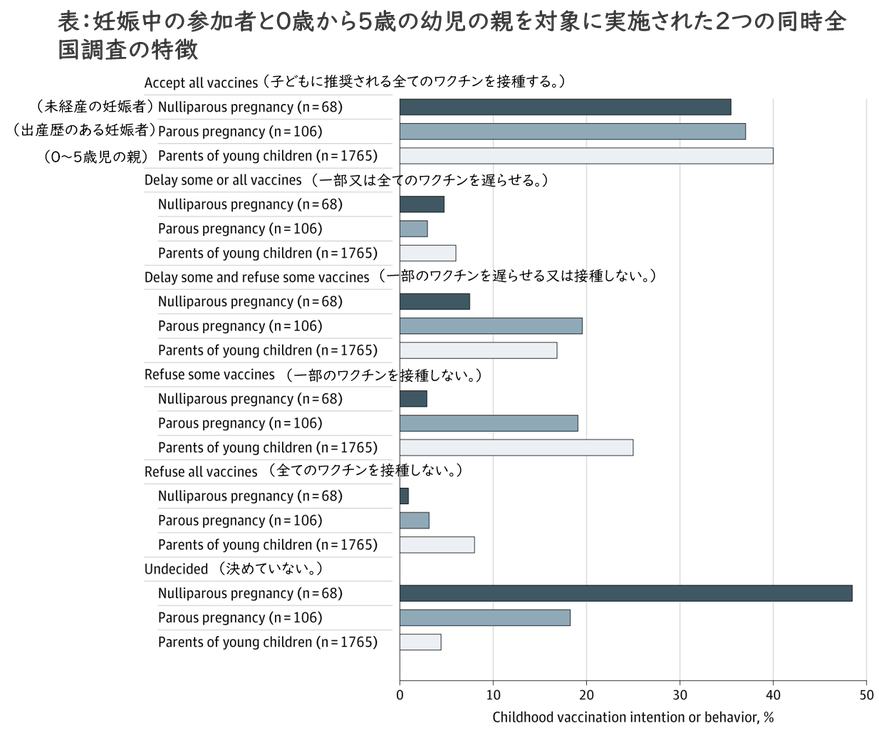

④追記(2025.7.24)

海外論文の紹介

〇紹 介

米国の多くの親は、生後18か月までの子供に推奨されるワクチンを遅らせたり拒否したりすることを選択しています。(略)そこで、2024年4月に2つの全国横断調査を同時に実施し、生後18か月までの子供に推奨されるすべてのワクチンについて、妊娠中のワクチン接種意向と出生後のワクチン接種行動を記述しました。(アンケート調査の実施)

〇実施結果

子供に推奨されるすべてのワクチンを受け入れる、または受け入れるつもりの割合は、妊娠中の参加者と親の間で同様でした(表)。子供に対するワクチンの一部または全部を(遅滞なく)拒否する意思がある割合は、未経産の妊娠参加者(68人中5人[4%])で最も低く、親(1765人中391人[33%])で最も高かった。小児期のワクチン接種に関する不確実性は、未経産の妊娠中の参加者(68人中31人[48%])で最も高く、幼児の親(1765人中78人[4%])で最も低かった。

①米国の子どもを持つ親並びに妊娠中の方が、子どもへの「全てのワクチンを受け入れる=接種する」は40%以下である。

②親で、「一部及び全てのワクチンを拒否=接種しない」は33%である。

⇒ 米国の過半数の親は、小児ワクチンに対して懐疑的・否定的であることが分かります。