Ⅰ はじめに

過去最高の救急出動件数であった令和4年と同水準で、令和5年も救急出動件数が伸びています。

この状況に本市の救急体制は対応できるのか、また広域連携の深化についての状況について質疑を行いました。

Ⅱ 増加する救急出動

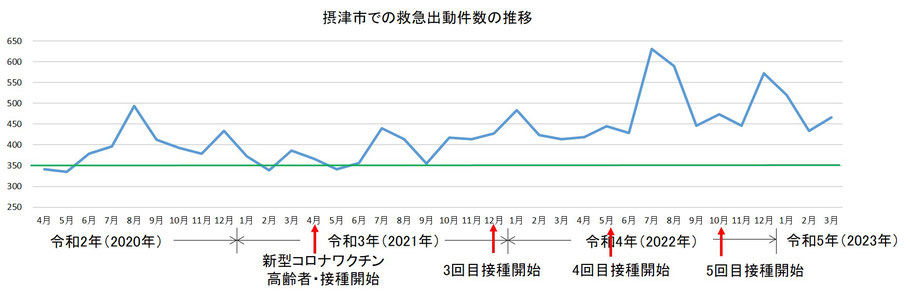

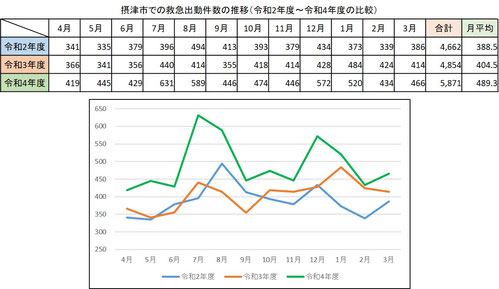

まず、救急出場件数の推移について、直近3年間を見ると、令和2年度は4,662件、令和3年度は4,854件は比較的少なかったが、令和4年度では、5,871件と一転し、令和2年度および令和3年度に比べ、約1,000件以上の増加となっています。

そして令和5年度においても、現時点での出動件数で推測した場合に、令和4年度と同水準で推移する見通しとなっています。

消防本部の上記の増加対応については、救急車が全車出動する逼迫した場面が毎日のようにあり、更に新型コロナウィルス感染症の拡大により救急需要や、増加傾向にある救急要請に対して、他市との連携や応援をもらい、対応してきたとのことです。

しかし、新型コロナウィルス感染症が、一定の落ち着きを見せている令和5年においても、現時点で令和4年度と同水準で推移しているため、依然として救急体制は逼迫する場面が多くあり、救急体制のさらなる強化について適切な対応を検討していかなければならないとのことです。

上記表は、令和2年度から令和4年度までの救急出動件数の推移を示したものです。単純な高齢化だけでは説明できない伸びが2022年年明け頃から始まっています。

このことは超過死問題として昨年の議会でも取り上げました。一部ではワクチンとの関連も指摘されているので、参考に接種開始時期を掲載しました。なお6回目接種開始以降の今年5月は491件、6月は503件と過去4年での5・6月間で最多となっています。秋にはさらに多くの方が接種されることと推測されることから、過去の推移を踏まえ、救急出動件数も伸びることが推測されます。ワクチンに関しては、ブースター接種の弊害を訴える先生方もおられます。

Ⅲ 救急救命課の創設

増加する救急出動への体制強化について、私はこれまでの議会で提言してきました。

その消防本部の対応として、令和5年4月から救急救命課を創設しました。

その効果として、増加する救急出動や救命率の向上、高度化する救急業務への対応、保健所や医療機関などの関係機関との連携強化、救急救命士等の知識・技術の向上など救急体制の強化につながっているということです。

具体的には、救急救命に特化した課として、専任の管理職員を配置することで専門的な事務処理や各関係機関との連携、調整等を迅速に行うことで、救急業務全般において適切なマネジメントができるようになりました。

また、従前は24時間交代勤務者が救急事務を担っておりましたが、毎日勤務者を配置することで、増加する救急需要に伴って増えてまいりました各種事務の効率化・迅速化が検証できているとのことです。

Ⅳ 消防の広域連携の深化

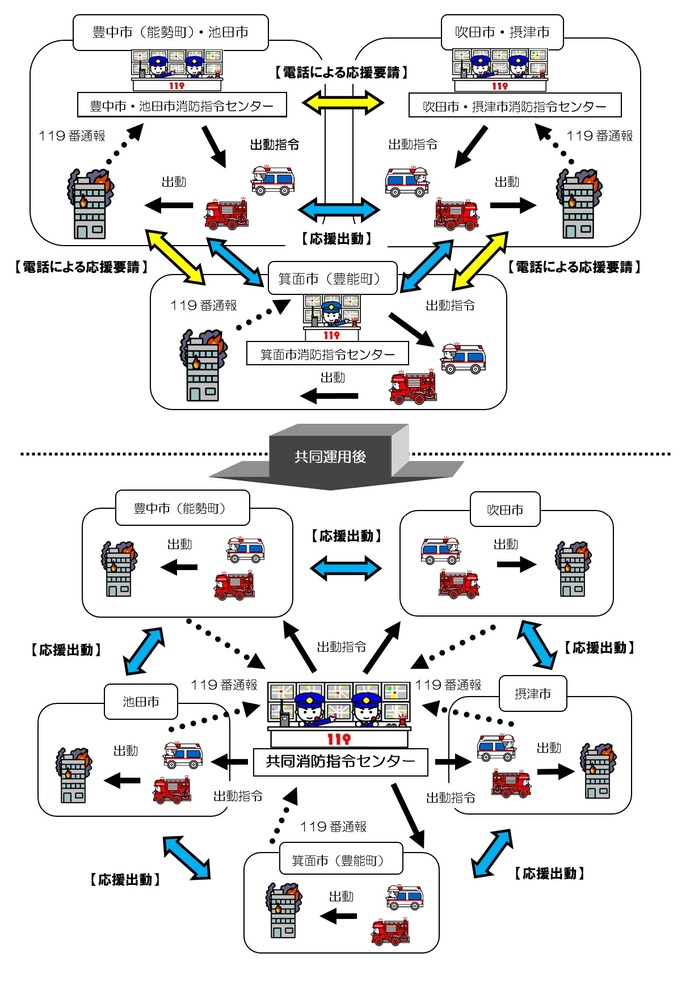

(上記図は、吹田市HP・吹田市消防本部より引用)

私は、消防のスケールメリットを活かすために広域連携の深化は必要と提言してきました。

本市は、平成28年4月1日から吹田市と消防通信指令業務の共同運用を実施しています。

さらに、令和6年4月1日から、豊中市・吹田市・池田市・箕面市・摂津市の5市による消防指令業務の共同運用を開始する予定です。(上記図参照)これにより、消防通信指令業務の高度化・専門化・効率化に加えて、大規模災害発生時における迅速な隣接応援など、消防業務の更なる連携強化に繋がるものとされています。

また、この6月議会において、「今後も指令業務共同運用に留まることなく、はしご車等、特殊車両についての共同運用など、スケールメリットを生み出せ、摂津市の消防・救急体制の強化につながる広域連携の取り組みについても、継続的に検討してまいります」という答弁を引き出しました。

私は消防の将来的な在り方としては、北摂各市で消防を統合した北摂広域消防組合や大阪府下の消防を統合した大阪消防庁(イメージは東京消防庁)ような広域連携が望ましいと考えています。6月議会で提言しました。

今や消防行政は、他市と連携していかなければ市民ニーズを満たすことができない状況です。

消防行政においては、各自治体ともに求められる能力は一定であり、市単独で消防組織を維持するよりも広域で取り組んだほうがスケールメリット(規模拡大に伴う効果)が得られます。費用の高価格化、少子高齢化による募集人員の減少などで、指令センターやはしご車といった特殊車両、レスキュー隊などの特殊部隊等の運用等は一市ではなかなか対応が難しくなってきています。小さな市では尚更です。

それを克服するのが、広域連携であり、究極には統合となります。

今後、更に提言していければと考えます。

(広域消防組合:消防の広域化は、消防本部の規模の拡大により消防の体制の整備・確立を図ることを目指すもの・総務省PDF)

(東京消防庁:東京都の「東京消防庁の設置等に関する条例」の第2条第2項により定められている。・説明リンク)

Ⅴ 強化される消防団の装備

令和5年度夏頃に、市内の消防団の各分団にデジタル携帯無線機が配備されます。

その目的は、分団内の迅速な連携を可能にするとともに、消防本部の現場指揮との連携強化も図るもので、迅速な消火活動や災害救助活動に貢献するものと期待されます。

私も所属している地域を守る消防団の能力強化は必須と議会で提言しています。

Ⅵ 議事録

令和5年第2回定例会一般質問

~本会議3日目・令和5年6月27日~ 議事録(抜粋)

6 増加一方の救急出動と消防力強化の取組みについて

【質疑概要】

過去最高の救急出動件数であった令和4年と同水準で、令和5年も救急出動件数が伸びている。この状況に本市の救急体制は対応できるのか、また広域連携の深化についての状況について質疑を行った。

⇒

○松本議員

6 増加一方の救急出動と消防力強化の取組みについて、昨年12月議会にて超過死問題と救急出動件数の増加を取り上げました。現在も高止まりと思いますが、改めて救急出動の状況についてお聞かせ下さい。

(略※)

○福住議長

消防長

○消防長

「救急出動の状況と見通し」についてのご質問にお答えいたします。

救急出場件数の推移についてでございますが、直近3年間を見ますと、令和2年は4,755件、令和3年は4,630件と新型コロナウィルス感染症拡大により、外出する方や医療機関に行かれる方が行動自粛された影響からか、減少傾向でございました。

しかしながら、令和4年では、5,773件と一転し、令和2年および令和3年に比べ、約1,000件以上の増加となり、令和5年におきましても、現時点での出動件数で推測いたしますと、令和4年と同水準で推移する見通しとなっております。

(略※)

○松本議員

次に消防について、昨年は過去最高の出動件数で、今年も同じペースで出動件数が伸びているとのことですが、本市の救急体制はそれに耐えうるのか、現状と課題について見解をお聞かせ下さい。

○福住議長

消防長

○消防長

「本市の救急体制の現状と課題」と致しまして、増加し続ける救急需要に応えるため、平成30年に条例改正後、人員増を行った上で、令和元年11月に専任救急隊を1隊から2隊へ増隊いたしました。

その時点では、新型コロナウィルスの感染拡大など、予想だにしておりませんでしたが、この増隊をしていたにもかかわらず、救急車が全車出動する逼迫した場面が、毎日のようにございました。以後、更に新型コロナウィルス感染症の拡大により救急需要や、増加傾向にある救急要請に対して、他市との連携や応援をいただきながら、何とか対応して参りました。

しかし、先程のご答弁で申し上げました通り、新型コロナウィルス感染症が、一定の落ち着きを見せている令和5年におきましても、現時点で令和4年度と同水準で推移しているため、依然として救急体制は逼迫する場面が多くあり、救急体制のさらなる強化についても、適切な対応を検討していかなければならないと考えております。

○福住議長

松本議員。

○松本議員

令和元年の増隊や他市との連携で何とか対応できたとのことですが、依然として厳しい事は理解しました。

私は昨年12月議会でも、これまでも体制強化を提言しています。その工夫はされたのかお聞かせ下さい。

○福住議長

消防長

○消防長

「救急体制強化の取り組み」と致しまして、令和5年4月から救急救命課を創設致したところでございます。

増加する救急出動や救命率の向上、高度化する救急業務への対応、保健所や医療機関などの関係機関との連携強化、救急救命士等の知識・技術の向上など救急体制の強化につながっているものと考えております。

救急救命に特化した課として、専任の管理職員を配置することで専門的な事務処理や各関係機関との連携、調整等を迅速に行うことができ、救急業務全般において適切なマネジメントができております。

また、従前は24時間交代勤務者が救急事務を担っておりましたが、毎日勤務者を配置することで、増加する救急需要に伴って増えてまいりました各種事務の効率化・迅速化が検証できており、救急救命課の創設により、様々なメリットを認識いたしております。

○福住議長

松本議員。

○松本議員

救命救急課について理解しました。強化の取組みを評価致します。

また、同様に消防力強化には広域連携の深化が必須と提言していますが、その取組みについてお聞かせ下さい。

○福住議長

消防長

○消防長

現状といたしまして、平成28年4月1日から吹田市と消防通信指令業務の共同運用を実施しております。

さらに、令和6年4月1日から、豊中市・吹田市・池田市・箕面市・摂津市の5市による消防指令業務の共同運用を開始する予定でありまして、消防通信指令業務の高度化・専門化・効率化に加えて、大規模災害発生時における迅速な隣接応援など、消防業務の更なる連携強化に繋がると考えております。

今後につきましても、この指令業務共同運用に留まることなく、はしご車等、特殊車両についての共同運用など、スケールメリットを生み出せ、摂津市の消防・救急体制の強化につながる広域連携の取り組みについても、継続的に検討してまいりたいと考えております。

○福住議長

松本議員。

○松本議員

令和6年からの5市共同指令センターには期待です。また、これまでも会派で提言しているように車両機資材等の共同運用についてしっかりと検討されるよう、更なる広域連携の強化を要望致します。

厳しい財政状況の中、消防がさらに深化・発展していくためには、私は消防の在り方として今後は東京消防庁のように大阪消防庁やあるいは北摂広域消防組合なども検討すべきと考えます。

いずれにしても増加する救急需要にしっかりと耐えられるよう今の消防力も引き続き強化されるよう要望致します。

(以上)

(音声データ等より作成)

重要と思われる部分には強調を入れています。

※当該質問に関係のない他の質問項目の部分は省略しています。

Ⅶ まとめ

安全安心のまちづくりには、消防力の強化は必要不可欠です。

議会で提言してきたことが、着々と実現しています。

目立たぬ取組みですが、引き続き、着実に進めていかなければなりません。元自衛官の経験を活かし、議会で提言して参ります。

追記(2024/4/16)

◎北大阪消防指令センターの完成

(上記写真は吹田市HP引用・右端写真は5市の消防長)

吹田市総合防災センター(吹田市佐竹台)に北大阪消防指令センターが完成しました。この消防指令センターは摂津市・吹田市・豊中市・池田市・箕面市が共同で整備し、豊能町及び能勢町を加えた5市2町を管轄する指令センターとなります。

2月23日に完成式典が行われ、運用はこの4月から始まっています。

北大阪消防指令センターは最新の機能を備え業務の効率化により、摂津市消防では2名の職員がこれまでの通信指令センター勤務から外れ、現場や本部に配置できるようになりました。

また、能登半島地震のような大規模災害が起きた際、自治体をまたいで現場に近い救急隊が出動できるようになるなど連携が強化されます。

◎2024年第1回定例会の代表質問「消防・救急救助施策」について

2024年第1回定例会にて、会派を代表して光好議員が消防・救急救助施策について質疑しました。

勿論、質疑作成は担当しました。

概要は以下の通りです。

【質疑】

1.質問:広域連携による地域消防力の充実について問う。

1.答弁:

①北大阪消防指令センターの共同運用がスタートする。共同運用により、救急事故多発時や大規模災害において迅速な初動体制や応援出動が可能となる。

②今後控える高額な特殊車両の更新等でも広域連携を視野に合理的・効果的な運用方法を探る。

➂地域消防力では消防団と消防本部の連携強化と機械・装備の充実が必要。ポンプ車両の更新を計画通りに実施。

2.質問:消防力の維持・向上の課題について問う。

2.答弁:

①課題として救急件数の増加(R3年は4,630件、R5年は6,052件)で、人員・車両・資機材の逼迫する場面あり。

②R6年度に非常用救急車を配備するが、今後も増加する救急需要に知恵を絞り、対応する。

➂はしご車等の特殊車両の共同運用について、実現に向けた勉強会を開始。協議を進めていく。

④共同運用・広域連携等の効果により、費用抑制を図り、それを財源として他の消防力の維持・強化につなげていく。

⑤消防団は、簡易無線機を配備し、団員の安全管理を含め、タテ・ヨコの連絡・連携体制強化を図る。

⑥消防団の担い手不足は、市HPや公式LINE等のツールを活用し、一般公募を実施して人員確保に努める。

⑦消防団の車両更新の際の補助金制度について、現状に即した支援ができるよう研究する。

3.市への要望

①特殊車両、特にはしご車について他市との共同運用の検討を進めるよう要望。

②共同運用等で浮いた費用を消防本部・消防団の資機材の購入、人員の確保等に回すよう要望。

➂限られた予算の中で消防力の維持・向上を図るよう要望。

⇒物価高騰は、消防本部の車両は勿論のこと、消防団の消防ポンプ車両の更新にも影響を及ぼしています。補助金制度の更なる充実が必要となっています。

引き続き、広域連携による効率的・効果的な取り組みと予算の適切な配分等で、人口減少や物価高騰等での影響で低下することの無い消防力の維持・向上をしっかりと提言して参ります。

◎市民の命を有事から守る危機管理体制の構築について・消防の役割

少し前になりますが、昨年の令和5年第3回定例会(令和5年9月27)にて、「4 市民の命を有事から守る危機管理体制の構築について」という一般質問を行いました。

この質問では、市が数年間、災害対策本部訓練を実施しないことに関して、危機管理のスペシャリストの不在がその一因ではないかと指摘しました。

そしてその対策の一つとして、消防職員をもっと活用すべきと提言しました。現場での活動や災害派遣を経験し、訓練の重要性も認識し、スペシャリストに最も近づける方々だからです。

実際のところ大阪北部地震の教訓を踏まえて、市の防災危機管理課には消防本部から1名の職員が配置されています。このことで防災危機管理課と消防の連携が更に密になり、大規模災害において市と消防本部の統一的な対応が期待されます。

勤務は2年間で、過去4年は課長代理級、そして今年は係長級が配置されました。例年より若い方が配置されたということで、キャリアアップの余地があり、今後の防災危機管部署でのより高い役割の配置の可能性が高まります。まさにスペシャリストとしての成長とその活躍が期待されるものです。

安全安心まちづくりのために、消防本部をして、様々な面で活躍できる環境構築もまた議会から提言して参ります。

Ⅷ 関連リンク